|

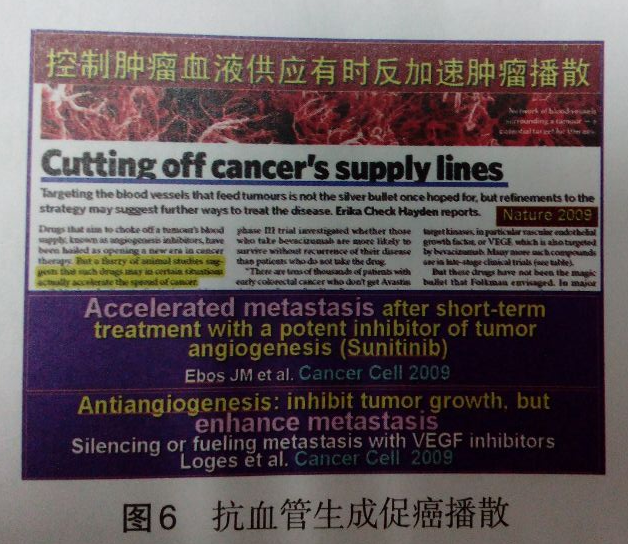

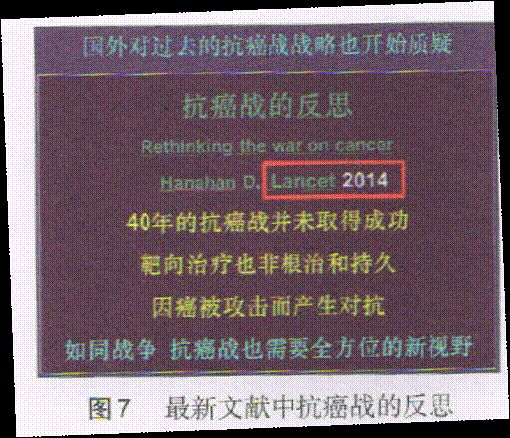

从2009年《自然》的一篇文章说起 1 、Gatenby:“与其消灭肿瘤不如控制肿瘤” 2009年《自然)登载了Gatenby的篇文章,题目是“抗癌战略的改变”,副题是“病人和政客都不安地等待和要求治愈癌症,然而控制疾病可能比努力去治愈它更为明智”,文中指出:“与其消灭肿瘤,不如控制肿瘤;消灭肿瘤促进其抵抗和复发”。确实,100年前Ehrlich就已提出专杀肿瘤而不损伤正常细胞的“魔弹”概念,然而事实证明,要完全消灭已经播散的癌细胞是不可能的,首要的是这样做可能使问题更复杂。 20世纪60年代末笔者从事癌症临床的早期阶段,确实将一切希望放在消灭肿瘤上。例如扩大手术范围,用大剂量化疗,用加大剂量的清热解毒中药,等等。但结果是适得其反,病人死亡更快。后来科学证明,化疗后癌细胞能产生耐药;我们最近的实验研究发现,化疗(奥沙利铂)甚至可增强残癌的恶性程度(侵袭和转移的能力)。当前的分子靶向治疗剂,是分子水平的“魔弹”,但也同样导致未被消灭的残癌侵袭和转移能力的增强。例如2009年,包括《自然》在内的一些高层次杂志,都刊登了目前王要的分子靶向治疗剂、抗血管生成剂,虽抑制肿瘤生长,但却促进癌的转移(图6)。Gatenby的文章提示我们,是否应该对过去抗癌战略作些反思呢?  历史上任何一种新的观点总有不同的看法。就在同一期《自然》内,Andrew表了不同的看法,题目是“对癌症究竟应寻找并消灭,还是对仍然活着的让其活下去”。他认为,Gatenby主张将癌症视为慢性病去治疗(例如用较小剂量化疗)的观念还需要更多的验证。诚然,不同的观点都需要实践去验证孰是孰非。 现在对上述两个不同的观点下结论显然为时过早。但值得注意的是,关于抗癌战略的争论已经悄悄掀起,值得大家关注。2014年《柳叶刀》上Hanahan在“抗癌战的反思”文中说:(美国)40是的抗癌战并未取得成功,靶向治疗也非根治和持久,因癌被攻击而产生对抗,为此他认为抗癌  战需要全方位的新视野(7图)。然而笔者以为,Gatenhy只强调“控制肿瘤”,没有辩证处理消灭肿瘤与控制肿瘤的关系,而Hanahan也末明确提出今后的抗癌战略。 (责任编辑:康复乐园) |

斩尽杀绝与改造癌症

时间:2015-11-06 15:25来源:未知 作者:康复乐园 点击:

次

从2009年《自然》的一篇文章说起

1 、Gatenby:“与其消灭肿瘤不如控制肿瘤”

2009年《自然)登载了Gatenby的篇文章,题目是“抗癌战略的改变”,副题是“病人和政客都不安地等待和要求治愈癌症,然而控制疾病可能比努力去治愈它更为明智”,文中指出:“与其消灭肿瘤,不如控制肿瘤;消灭肿瘤促进其抵抗和复发”。确实,100年前Ehrlich就已提出专杀肿瘤而不损伤正常细胞的“魔弹”概念,然而事实证明,要完全消灭已经播散的癌细胞是不可能的,首要的是这样做可能使问题更复杂。

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------

- 上一篇:癌转移是晚期现象吗

- 下一篇:消化道肿瘤基因图谱研究进展